jueves, 13 de febrero de 2014

Antropología del volante en Todos somos sospechosos

Esta madrugada hemos hablado en Todos somos sospechosos de cómo somos cuando estamos al volante. La respuesta básica es gilipollas, pero si quieres saber más lo mejor es escuchar la charla entre Laura González y servidor en el enlace clickando aqui

Etiquetas:

al volante,

carretera,

coches,

conducción,

Todos somos sospechosos

miércoles, 12 de febrero de 2014

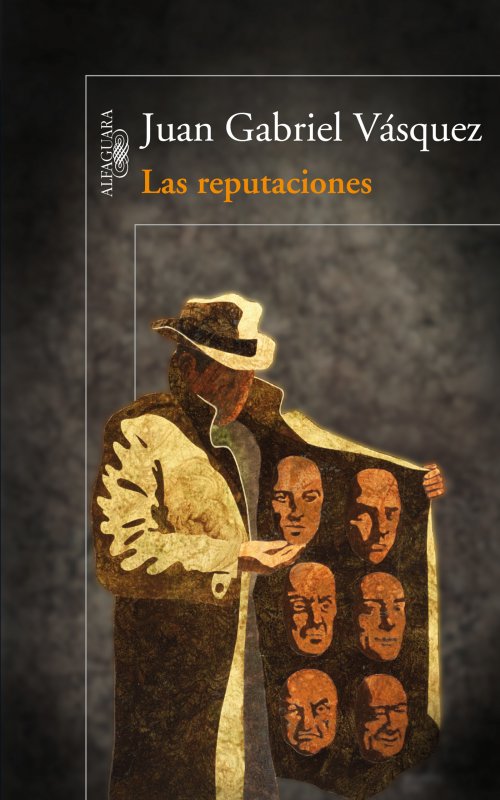

Diálogo con Juan Gabriel Vásquez en la Microrevista

Entrevista con Juan Gabriel Vásquez

Por Jordi Corominas

En la época de la imagen hay profesiones antiguas que deberían crear un impacto cada mañana, cuando después del café abrimos el periódico y fijamos nuestra atención en la caricatura del día.

Perdón, cuando escribo cosas de este estilo siento el desajuste, la posibilidad real de una gran dualidad de nuestra época, donde lo descrito en el primer párrafo se convierte, poco a poco, en un hábito agónico, anómalo porque la velocidad y las revoluciones tecnológicas abocan la partida a una nueva situación.

Sin embargo los caricaturistas jugaban y juegan un papel básico desde su tribuna de rostro anónimo y dibujo contundente. Juan Gabriel Vásquez lo ha reflejado en su última novela, Las reputaciones, donde su protagonista se dedica a tan noble oficio y se ha convertido en un prócer colombiano, un hombre determinante. Javier Mallarino puede tumbar gobiernos, derrumbar personalidades y vivir en la tranquilidad de una rutina donde los hechos del pasado no suelen afectar a su presente, hasta que, siempre es así, algo ocurre y la paz se desbarata.

Quedo con el flamante premio Alfaguara 2011 en un hotel del centro de Barcelona. Pasan los minutos y no baja de su habitación. A la jefa de prensa y a quien escribe no nos parece extraño porque la noche llevaba demonios de insomnio que cortaron sueños y despertaron a mucha gente antes de la hora acordada. Por eso el café es el primer protagonista del encuentro, imponiéndose como una necesidad absoluta y compartida. Lo bebemos, buscamos acomodo en una zona sin músicas molestas que dificulten la transcripción, hablamos de la maldición de ir medio dormidos y hacemos el esfuerzo de despertarnos cuando, como siempre, enciendo la grabadora.

Jordi Corominas i Julián: ¿Por qué un caricaturista?

Juan Gabriel Vázquez: El origen remoto de la novela tiene que ver con un caricaturista. Cuando empecé a descubrir los temas del libro pensé que podría haber escrito sobre un columnista, que es lo que soy, y todo se hubiera vuelto más simple desde un punto de vista estratégico, pero el origen de mis novelas nunca es un tema. Lo que me interesan son los personajes. Aquí es un caricaturista porque el primer pálpito, como hubiese dicho Nabokov, de la novela es mi interés en Ricardo Rendón, gran figura de la caricatura colombiana a principios del siglo XX.

¿Partiste de él para llegar a Mallarino?

Sí, había oído hablar toda la vida de él. Sus libros de caricaturas estaban en mi casa y de pequeño los cogía y los hojeaba. Más tarde supe que se suicidó a dos calles de donde hice mis estudios de la Universidad en un barrio de Bogotá por el que tengo especial cariño porque tiene mucha Historia, un enclave donde en muy pocas cuadras pasaron muchas cosas que definieron el siglo XX colombiano. Mi primera idea fue escribir una novela sobre Rendón, aunque luego me di cuenta que tenía demasiadas camisas de fuerza e inventar un caricaturista contemporáneo, un heredero de Rendón, me permitía más libertad retórico y hablar sin tantos cortapisas.

Si te basabas en Rendón más que hilvanar el personaje terminarías sacando una especie de novela histórica y, francamente, no te veo mucho de esa cuerda.

Claro, y siempre he tenido una tensión con la novela histórica. Mis libros hablan del pasado colombiano, pero siempre he dicho que lo único que no debe permitirse la novela histórica es ser redundante, es decir, contar lo que ya sabemos por la historiografía o el periodismo, y en el caso de Rendón se corría ese riesgo, mientras que por intuición me di cuenta que hablar de un caricaturista contemporáneo me abría posibilidades interesantes para comentar aspectos del mundo en que nos ha tocado vivir.

En la novela cuando hablas del papel del caricaturista pones de relieve la importancia de Rendón con relación al periódico, a la trascendencia del dibujo a nivel social porque al estar en prensa era el método informativo por excelencia de un largo trecho de nuestra historia, quizá enlazándolo con que esto ahora desaparece poco a poco.

Y me sabe mal a horrores, soy un fundamentalista del papel. Mallarino, mi caricaturista ficticio, crece y se hace importante y tiene ese momento central cuando una caricatura suya tiene efectos muy importantes en la vida de una persona en los años ochenta del siglo pasado. Pertenece a un momento donde eso aún era posible. Ahora el lento desplazamiento de los periódicos al margen del debate nos ha entregado otras formas de destruir reputaciones, otras formas de afectar gravemente la imagen ajena.

Formas que seguramente no tienen la inteligencia de las pasadas.

Exacto, no tienen la inteligencia y tampoco la autoridad. Decía en estos días que en nuestro mundo de redes sociales ha desaparecido la frontera con la que nos sentíamos tan cómodos entre vida pública y privada en el sentido que ahora todos somos figuras públicas. En un mundo en que una foto comprometedora puede dar la vuelta al país en tres segundos o una declaración puede ser grabada con cualquier formato implica que todo puede difundirse rápidamente y que todos podemos ser personajes públicos y salir perjudicados. Eso es profundamente inquietante.

Y Mallarino, en una metáfora muy adecuada, hasta el momento del homenaje es anónimo hasta para sus seguidores, porque al ser un dibujante nadie tiene porque conocer su rostro.

Es el recorrido que la novela trata de seguir, desde el anonimato, el hombre sin imagen que tiene tanto impacto, hasta el final, que es cuando ya tiene una imagen pública y sin embargo su relación con su oficio ha estallado por lo que le ha pasado en tres días. Podría haber titulado tranquilamente la novela “Auge y caída de Javier Mallarino.”

Así es. Cuando está con el embolador, nuestro limpia botas…

Palabra que cambia en toda Latinoamérica.

Cuando está con él ya usa un primer recurso hacia la memoria cuando juega a saber si el limpia botas conoce a Rendón, un aviso de nuestra insignificancia, una prueba de olvido pese a la importancia que en algún momentos podamos tener.

Es el primer momento en que la novela trata un tema que luego toma mucha importancia: el asunto de la memoria, algo que descubrí con la escritura del libro. Ricardo Piglia dice que los escritores escribimos para saber de qué estamos escribiendo. Lo que comenta me sucedió exactamente eso con Las reputaciones, en el sentido que la historia que empecé a contar no tenía planeada esa reflexión sobre la memoria que surge después y que es absolutamente central, la idea de la tendencia constante al olvido, de la tensión entre los beneficios de recordar y de olvidar y pasar página como le sucede a Samanta Leal. Por otra parte también está el tema de la falibilidad de la memoria, que esta no es algo totalmente confiable; construimos toda una vida sobre nuestros recuerdos que en ocasiones ni siquiera son ciertos.

Construimos un guión.

Eso es.

Si todo fuera lógico, pero la vida no lo es, después de recibir el homenaje se podría cerrar el guión de Mallarino, pero es a partir de este punto cuando se desencadena todo el drama.

Es una estructura que le gusta mucho a la tragedia clásica, que ha sido mue importante para mi, de Shakespeare a Racine. Hay un verso de Chaucer donde se define la tragedia como el relato de la caída de un hombre, de un hombre que está en un punto muy alto. La tragedia cuenta el derrumbe. Las reputaciones, con las actualizaciones obvias de nuestro tiempo, aborda esa caída.

¿A partir de la tragedia el lector puede entender las vueltas de tuerca que vas dando al relato?

Sí, son procesos de reconocimiento. La novela en sus 140 páginas es un proceso paulatino de reconocimiento en el que cada vez Mallarino va descubriendo su propio rostro. Se ha dedicado a dibujar e investigar los rostros ajenos, pero en esos tres días va quitándose sus máscaras y descubre quien es él en realidad. Ése era el proceso que me interesaba.

Trazas lo que dices con muy pocos elementos.

Me interesó hablar del mayor número de cosas posibles en el menor número de páginas. En ese sentido la opción del género es muy clara. En ese sentido la novela corta es un género diferenciado, un género que no es una mera novela, es un aparato distinto que funciona de manera distinta del que he sido un gran lector toda mi vida, desde Crónica de una muerte anunciada hasta El gran Gatsby. Mezcla la intensidad del cuento con la capacidad de profundizar en la vida moral de los personajes que tiene la novela de toda la vida.

La economía de medios te permite exponer con más claridad lo que te interesa.

Exactamente. Antes de empezar me decías que percibiste que la novela se vive plenamente en la cabeza de Mallarino y un lector colombiano me comentó que la novela podía leerse como un monólogo en tercera persona. Ambas ideas me parecen muy justas y hablan de un estudio obsesivo de una conciencia y de las consecuencias morales de una decisión. Me interesa subrayar la idea de esta novela como una novela moral, en el sentido de que estudia las consecuencias de nuestras obsesiones, cómo vivimos con nuestros errores y cómo tenemos esa capacidad fascinante para hacer daño a los demás. La novela quería explorar todos estos puntos dentro de una estructura a la que le tengo mucho cariño que es la de investigar un misterio del pasado.

Se abren cajas a partir de la memoria.

Es tomar un punto del pasado que está oscuro y en el que hay un pequeño misterio privado e investigarlo para ver qué oculta, que hay ahí.

El efecto es más potente porque después del homenaje nos situamos en su casa, aislada en la montaña, y entendemos que hay algo más que el mero relato cuando surge la célebre caricatura de Daumier.

La caricatura de Daumier está en el centro de la novela y no mucha gente lo ha señalado. Me parece evidente que la caricatura refleja la estructura misma del libro, o más bien el libro refleja la caricatura, titulada el pasado, el presente y el futuro. La novela está dividida en tres partes que corresponden, vagamente, al pasado, el presente y el futuro de Mallarino. No es gratuito que la novela termine con un párrafo conjugado en futuro.

Y además hablas, parafraseando a Alice in Wonderland, de la memoria que sólo mira para atrás.

Es una de las tensiones importantes del libro. La idea metafórica de Alicia me pareció muy adecuada para simbolizar el problema al que tiene que enfrentarse Mallarino.

¿Estructuraste la novela a partir de la caricatura de Daumier o surgió su simbolismo durante el proceso de elaboración?

Esas cosas van surgiendo, no tengo un programa consciente antes de empezar. Cuando una novela está viva hay que estar atento a lo que te sugiere. Al partir de un caricaturista investigué la historia de la caricatura y llegué a Daumier, y cuando su caricatura aparece en el estudio de Mallarino entendí que es un comentario sobre sus preocupaciones morales y sobre su relación con el tiempo, con la importancia que tiene para el pasado, que no se queda quieto y que incómodamente se transforma todo el tiempo. Él ha construido toda su vida sobre ese pasado que ahora debe poner en cuestión porque ha empezado a cambiar. La gran pregunta que plantea Las reputaciones es qué ocurre con el futuro cuando cambia el pasado.

Él debe recuperar el pasado porque Samanta activa ese click…

Qué pesada ella, con lo tranquilo que estaba Mallarino. (risas)

Al recuperarlo se esfuerza, pero una vez su memoria coge el punto digamos que hilvana el relato con mucha fluidez porque lo que cuenta es mue importante para su trayectoria.

Toda la novela gira alrededor del misterio de esa noche de 1982 en que algo pasó o no pasó, no lo sabemos, y claro, para Samanta Leal saber qué ocurrió durante esa noche es determinante desde muchos puntos de vista porque le afectó directamente a ella; también para Mallarino, porque desde esos hechos ha apuntalado una carrera y la sociedad le ha otorgado una posición de autoridad y respeto, entre otras cosas a partir de lo que acaeció en esa velada. Para él descubrir que lo sucedió puede no ajustarse a su recuerdo plantea la posibilidad de desbaratar una estructura de vida, un tipo de situación en la que me gusta poner a mis personajes.

Cambiar el movimiento de las fichas.

Sí, en este caso es la revelación, que a todos nos llega en algún momento de la vida, de saber que el pasado no se está quieto. Crecemos pensando en que el pasado es absolutamente estático, que está grabado en piedra, y resulta que no. Crecer también es entender eso, comprender que eso es una ficción, darnos cuenta del mito. El pasado está constantemente transformándose y nos obliga a replantearnos constantemente nuestra posición en el mundo. ¿Qué hacemos cuando eso sucede?

Nosotros también cambiamos en el tiempo presente y eso es lo que nos hace replantear las cosas.

Claro, eso que dices es muy interesante.

En este caso hay algo que lo fuerza.

Hay un acontecimiento que lo fuerza. Carlos Fuente decía, hablando de las sociedades latinoamericanas, que no hay futuro vivo con pasado muerto, por eso tenemos que tener la memoria como una obligación. Esa frase puede aplicarse a los destinos individuales. No podemos seguir adelante, no podemos construir una vida personal sin una conciencia clara de nuestro pasado privado, y cuando eso entra a ser cuestionado pasamos a formularnos preguntas importantes.

Además en este caso el análisis de una conciencia individual se mezcla con la conciencia colectiva de un país por la importancia que tiene Mallarino para el mismo.

Y es en ese punto donde notas que esta novela es mía, porque si tengo una obsesión clara es ese cruce de caminos entre las vidas privadas y el mundo público, más evidente en mis otras novelas porque ese factor estallaba para hacer la exploración de un momento histórico particular en Colombia, desde el narcoterrorismo hasta la Segunda Guerra Mundial en mi país. Las reputaciones pasó desde el principio por una vocación mucho más cerrada, mucho más simple, de no hablar de un momento histórico, y sin embargo terminó por hablar del mundo público y el privado desde el punto de vista, esa capacidad de influencia que tienen los que opinan en la prensa de afectar en la imagen y la reputación ajena.

Y te documentaste muchísimo para documentar este tipo de perfil.

Por eso te decía antes que hubiera resultado más fácil y práctico hablar de un columnista. Me hubiese ahorrado el proceso, pero tenía entre manos un caricaturista, el oficio del cual apenas conocía, y me gusta mucho el proceso del reportaje previo a la novela. Pasé tiempo con caricaturistas, les hice preguntas y al final pude hablar con conocimiento de causa.

¿A partir de esta investigación podemos considerar a Mallarino el caricaturista porque funde todos los tipos de la profesión?

Yo tengo muy consciente de donde saqué su físico, sus posiciones éticas y morales y hasta sus costumbres. Mis fuentes fueron distintos caricaturistas de la vida real en España y en Colombia. La construcción de personajes es una mezcla de todo esto. A Hemingway le preguntaron cómo construía sus personajes y respondió que si lo explicara eso sería un manual para los abogados que le querían demandar.

Desde mi punto de vista español creo que Mallarino tiene una personalidad independiente, pero es inevitable pensar en El Roto porque es un poco la conciencia crítica de este país y tiene una continuidad, no es flor de un día.

Y con una posición muy distinta, porque el destino triste de Mallarino no se corresponde con la figura del Roto, aunque comparten la misma autoridad moral. El Roto es una figura que quiero inmensamente, con los años se hha vuelto una incuestionable autoridad moral, un crítico implacable de la actual situación española. Es un humanista en todo el sentido de la palabra.

Y así se define Mallarino.

Eso se lo robe al Roto. (risas)

Supongo que ambos buscan crear a partir de algo relativamente efímero, un dibujo que puede hacerse en un solo trazo, una conciencia permanente en una sociedad que cada vez tiende más a privilegiar lo efímero.

Todos los caricaturistas con los que hablé tenían claro el carácter efímero de su labor, pero al mismo tiempo publican libros de caricaturas que se leen como historias paralelas, así leemos en Colombia a Rendón o a Héctor Osuna. El Roto en ese sentido es más un dibujante satírico, no juega con retratos políticos ni de hombres públicos.

Es casi un poeta.

Eso es. Juega con tipos humanos.

Sus frases son puñetazos sagaces.

Y son frases que son válidas hoy como lo eran ayer o hace cuarenta años.

Esa es la belleza de cualquier tipo de arte.

El Roto desde ese punto de vista es mucho más permanente.

El hermanamiento entre Rendón y Mallarino es una metáfora de la necesidad que tiene la sociedad de un Pepito Grillo que denuncie.

Hace mucha falta. Los países sin Pepito Grillo lo pasan mal. La idea que sean dibujantes me resulta atractiva porque la situación que plantea el libro no es tan plausible en España, pero en Colombia o México un caricaturista político es alguien que tiene mucho poder y afectar la imagen de la clase dirigente. La novela también habla de cómo empleamos tiempo en proteger, moldear y distorsionar la imagen para evitar daños mayores. Estamos en la cultura de la imagen y es normal plantearse cuestiones sobre el tema.

En esta sociedad alguien que use con inteligencia la imagen puede ser mucho más corrosivo que un columnista porque crean un efecto directo.

Sí, con otro ingrediente, que es el manejo del humor. Los caricaturistas y los dibujantes satíricos tienen ese punto a favor del que carece el columnista. El humor es subversivo y corrosivo, por eso los políticos temen a los caricaturistas porque temen más al ridículo que a la crítica, a recibir la burla del mundo que a la columna más sesuda y analítica contra su persona, y a eso precisamente se refiere Rendón con su máxima que la caricatura es un aguijón forrado de miel, incisivo y penetrante pero que viene con una sonrisa, por eso es doblemente corrosivo.

Etiquetas:

Alfaguara,

Juan Gabriel Vásquez,

Las reputaciones

Escritores sobrios en el Laberint de Wonderland

Hoy en el Laberint de Wonderland hemos hablado de escritores y artistas sobrios pero que, asimismo, sufrieron otras alteraciones derivadas de su genio. La cata se ha compuesto de Picasso, Thomas Mann, Albert Camus y J.D. Salinger. Puedes escuchar la sección a partir del minuto 36 del enlace clickando aquí

Etiquetas:

Albert Camus,

J.D. Salinger,

Pablo Picasso,

Thomas Mann

martes, 11 de febrero de 2014

Miércoles 12, Artistas "sobrios" en el Laberint de Wonderland

Tras una semanas de ausencia regresa el Laberint. Lo dejamos con Hemingway y nos apetecía seguir hablando de alcohol, pero nos centraremos en escritores y artistas más o menos sobrios a partir de episodios que muestran cierto contraste entre esa supuesta sobriedad y otras filias y fobias.

1.- Picasso y el opio

2.- Thomas Mann y su hijo Klaus

3.- Albert Camus

4.- J.D. Salinger y sus "vicios ocultos"

Cada miércoles a partir de las 14h

Radio Nacional- Rne4

100.8 fm Barcelona

En directo:Rne4

jueves, 6 de febrero de 2014

Sábado 8,22 h 30, Loopoesía "Al aire Libre"en Porta 4

Este sábado seguimos con la presentación barcelonesa de Loopoesía 2014. Tras el más que buen debut de la semana pasada retomamos las funciones el ocho de febrero en Porta 4 a las 22h 30 minutos. Como siempre, antes y después del show, podrás adquirir el poemario Al Aire Libre, charlar, tomar copas y lo que quieras.

Etiquetas:

Al Aire Libre,

Jordi Corominas,

Loopoesía 2014,

porta 4

miércoles, 5 de febrero de 2014

El hombre aproximado, de Tristan Tzara

El hombre aproximado, de Tristan Tzara

Tristan Tzara, El hombre aproximado, Madrid, Cátedra, 2014

Edición bilingüe y traducción de Alfredo Rodríguez López-Vázquez

No seré quien descubra la impresionante la labor de Ediciones Cátedra para con la poesía. En estos últimos meses sus títulos me han proporcionado varias alegrías como lector y crítico que considera fundamental recuperar la tradición finisecular del Ochocientos que enlaza, como toda naturaleza que evoluciona, hasta llegar a las vanguardias del primer tercio del siglo pasado.

La primera piedra positiva de este camino fue la edición, más que necesaria, de la poesía completa de Laforgue, un poeta que hasta ahora sonaba demasiado a anécdota pese a que tanto Cátedra como Pre-textos habían editado alguna de sus obras. La publicación de todo su corpus lírico es una magnífica oportunidad para redescubrir a un bardo ingenuo que, sin embargo, apuntaba con sus versos una serie de detalles, desde la ironía hasta la mezcla de lenguajes, que serían bien recibidos por muchos de sus alumnos indirectos, como T.S. Eliot, quien siempre se declaró admirador del francés que cantaba, además de amores y delirios, la injusticia de las clases más desfavorecidas, retratos que hoy en día contienen, además de un indudable talento, valor de testimonio rotundo de un tiempo y un lugar.

La segunda llega con 2014 y es la edición de El hombre aproximado de Tristan Tzara. El padre del dadaísmo fue un excelente poeta que, a diferencia de André Breton, pasó por la vida sabiendo que su ímpetu rompedor no era un futuro sillón en la Academia o una estatua de bronce. Esa discreción fue un rasgo de estilo en un hombre que mediante un trabajo constante supo sentar las bases de una revolución con la que me siento en deuda, entre otras cosas por su teatro poético y porque creo en la indudable necesidad de saber leer el tiempo donde uno vive para poder rebasar sus límites e inaugurar novedades que tengan solidez.

Tzara, que tomó su nombre de Corbière y el apellido de la tierra, fue más allá de Dadá porque no era dogmático como otros y sabía que desde un punto de partida se avanzaba desde una dirección que abría múltiples vías. De Zurich llegó París y nunca se renunció al origen, que se mantuvo por esencia y se transformó porque, como ya dijo Heráclito, no nos bañamos dos veces en el mismo río.

Quienes lo hacen a sabiendas corren el peligro de repetirse hasta agotar un discurso. Por suerte este no fue el caso de nuestro protagonista. El hombre aproximado, que antes de su publicación definitiva vio la luz en varios sitios durante el período comprendido entre 1925 y 1930, es un poemario que Alfredo Rodríguez López-Vázquez considera que no podemos juzgar épico, y aquí habría mucho que matizar, entre otras cosas porque desde mi punto de vista la épica no puede contextualizarse desde una óptica tradicional si hablamos del rumano y de cierta modernidad, de hecho mientras leía sus versos pensé que este libro de Tzara, con mucha más elegancia, es un precedente indirecto de Howl de Allen Ginsberg.

¿Por qué? Hay una voluntad de captar el mundo y reflejarlo desde una especie de inacción que propicia la niebla mientras se espera. Asimismo los largos versos de Tzara, que podrían recordar desde otros parámetros a ciertos poemas de Cendrars, tienen algo de salmo con una clara intención de transmitir el mensaje. Si El hombre aproximado fuera un poema norteamericano sería considerado como una especie de quintaesencia, pero como no es así ocupa un lugar de lujo, como si fuera una especie de secreto entre adeptos que descubren en sus páginas un surrealismo puro que propicia una profusión de imágenes que no discuten con el significado.

Por eso también pienso en la épica, por eso y porque creo que aquí la cotidianidad lo es, porque discutirla, plantearse su mansa normalidad va por esa línea, sobre todo si se nada en una constancia que desdibuja lo manido para reivindicar diferencia. Dice el primer canto que las campanas doblan sin motivo y también nosotros. La falta de rumbo, lo irracional de cualquier acción humana, es la palanca que acciona un viaje donde uno siente como se cierne una amenaza donde la pesadilla parece un trazado aceptado desde una rutina que la transforma en invisible. De ahí surge una doble ignorancia que impide la metamorfosis personal, no eres lo que sabes, y la colectiva, aplazada hasta que el horizonte te despeje con una lenta hornaza que catapulte un nuevo panorama.

Mientras eso no suceda sólo queda una espera que es una perpetua observación del universo desde espacios mínimos, de las putas de la calles a violencias que parten de un supuesto absurdo, hasta lo indefinido que todo abarca mientras se teje un amor y se circula por una serie de vías siempre obturadas, pequeñas cárceles de la libertad por culpa de un conformismo que ha cubierto el cielo, nuestra propia existencia, de un polvo pompeyano que nubla la esperanza y prolonga el letargo.

La contundencia del verso de Tzara es una invitación a dejarse llevar por su brillantez, exprimida en diecinueve cantos que son uno, continuidad en la pausa, falsa fractura del tempo desde una suite donde se expone una visión, un proceder y la defensa de una forma que demuestra, otra vez más y con el ejemplo del maestro, que el surrealismo sólo es exceso de realidad, un arma inigualable para hablar de la misma a través de metáforas que son reflexiones donde se conjuga la potencia visual y una dura argamasa temática, impacto de coherencia, victoria lírica, monumento que es una fuente inagotable de aprendizaje para los que llegamos tarde a ese momento de la Historia de la Cultura.

martes, 4 de febrero de 2014

Vídeos de Al aire libre, Loopoesía 2014

Este año Loopoesía puede ofreceros materiales desde el principio. La editorial Versos&Reversos ha filmado ya muchos vídeos del primer espectáculo en Porta 4. Puedes verlos clickando aquí

Etiquetas:

Al Aire Libre,

Jordi Corominas,

Loopoesia 2014,

porta 4

Loopoesía en Le Cool y Time Out

Seguimos desgranando la info que los medios vierten sobre Loopoesía 2014 y su poemario Al aire libre. Dos medios que se han hecho eco del proyecto son Le Cool y Time Out.

Aquí tienes la info de Le Cool

Aquí la de Time Out.

Loopoesía es amor

Etiquetas:

Al Aire Libre,

Jordi Corominas,

Le Cool,

Loopoesía 2014,

porta 4,

Time Out

lunes, 3 de febrero de 2014

Atrapa tus entradas con descuento para Loopoesía 2014 en Porta4

Ya dimos el pistoletazo de salida a Loopoesía 2014 y salimos bien contentos del debut. Pero la vida sigue, y seguiremos tres sábados más en la Sala Porta4 del barrio barcelonés de Gracia. Os esperamos los sábados , 15 y 22 a las 22h30. Si queréis entradas con descuento las podéis adquirir en este enlace

Etiquetas:

Al Aire Libre,

Jordi Corominas,

Loopoesia 2014,

Porta4

domingo, 2 de febrero de 2014

Lionel Asbo, de Martin Amis

Lionel Asbo de Martin Amis, por Jordi Corominas i Julián

Martin Amis, Lionel Asbo. El estado de Inglaterra, Barcelona, Anagrama, 2014

Traducción de Jesús Zulaika

La instantánea es muy británica. Si fuera española sería mero postureo, por eso creo que la procedencia es importante. Es auténtica y hasta lo que transmite tiene la pureza de la verdad de un desafío, de saber que el interior de ese hombre dirá lo que le venga en gana sin pararse en feroces críticas, que en realidad serán bien recibidas por el autor, desmarcado de la tendencia, consciente de la necesidad de un martillo que destroce la asquerosa homologación del presente.

Han pasado treinta y cinco años. Amis ahora es una vaca sagrada de la no menos, permítanme la redundancia, sagrada generación que configuró con Julian Barnes y, entre otros, Ian McEwan. Anagrama acaba de publicar Lionel Asbo, novela que lleva como subtítulo El estado de Inglaterra, y ello no es nada casual, es más, resulta de suma importancia.

Hará cosa de año y medio, prometo parar con la cronología, leí Chavs de Owen Jones, un retrato que muestra el desguace tatcheriano en pos de crear un nuevo lumpen proletariado desde la inopia de la inacción, una clase victoriana como metáfora de una era que preludiaba el ocaso global, la desfachatez del siglo XXI en el cinismo de la riqueza y el incremento de bolsas de miseria que los medios de comunicación transforman en objeto de risa para que otros desgraciados se sientan a gusto.

Desde esta explicación Lionel Asbo puede leerse desde dos perspectivas. La primera sería la de una crítica feroz de un legado, un tiempo y un país. La broma, que no es tal, contiene todos los elementos que pueden resultar familiares a un lector mundial. Desmond Pepperdine es la esperanza que no puede avanzar. Huérfano, vive con una abuela con la que ha tenido relaciones sexuales. Grace, así se llama, tiene cuarenta años y ha transcurrido toda su existencia en la periferia. Tiene varios hijos. Los cinco primeros se llaman Paul, John, George, Ringo y Stuart, como The Beatles, que son la banda sonora del hogar. El sexto se llama Lionel Asbo y es la meridiana clarividencia del derrumbe. Se ha cambiado el apellido, ingresa en prisión cada dos por tres y prefiere el porno al sexo real.

Un buen día, tras muchos dimes y diretes, le notifican entre rejas que ganado en la lotería la nada desdeñable cifra de 140 millones de libras. Su vida, como es comprensible, cambia. Los tabloides lo convierten en la víctima perfecta y él, desde su analfabetismo crónico, les sigue el juego mientras los asesores le lucran y se forran. Tiene un romance de rompe y rasga, estabiliza sus desmanes y sigue aconsejando a su sobrino, exitoso hasta cierto punto, triunfal en el límite laboral que fija su origen periférico.

Las correrías de Asbo son una acumulación de inmundicia donde mediante una descarnada sátira Amis refleja el estado de su nación, pan y circo que pide mediocridad para tapar sus propias vergüenzas. El exceso de toda la trama huele a pub, cerveza, marginación e incultura.

Y ahí podría llegar la segunda interpretación. Supongo que debe existir un lector convencional, adaptado a las imposiciones del gusto, que considerará esta novela desde una óptica inmoral que convertirá al maestro de Experiencia en un monstruo despiadado que se ríe de los que no son de su clase. Podría ser, no niego que es una posibilidad que cabe contemplar. Pero no exactamente. El proceso satírico es una acumulación de despiporre que parte del dolor. Elio Vittorini, en Conversación en Sicilia, pone en boca de uno de sus personajes aquella legendaria frase de llorar por el dolor del mundo ofendido. En el caso que nos concierne quien proclama un rotundo llanto es el mismo Amis, y como observa que nadie denunciará lo obvio decide hacerlo sin ningún tipo de tapujos, yendo al fondo, triturando la materia.

No será su mejor obra. Aún así el londinense copa una totalidad que se percibe en el engranaje escogido para sacar el cuchillo y en ligeros matices donde la devastación de unas políticas luce su pútrido sol. Desmond Pepperdine es la aniquilación de la lógica. De nada sirven el entusiasmo, las lecturas y su tesón porque la estructura social ya ha predeterminado el destino. Oveja negra en su clan, por querer ser diferente, príncipe de impotencia en el mundo, porque las circunstancias y el entorno ya han marcado las cartas y este hijo sin padres de ningún tipo tiene un muro que reafirma los límites, pared infranqueable por culpa de unos esquemas que nadie quiere alterar.

Cuando topamos con una nueva entrega de cualquier escritor consagrado, especialmente en una era donde lo nuevo no sabe a renovación, tenemos la obligación de acogerla con sano escepticismo. Aquí se disipa y hasta nos da envidia que el Reino Unido pueda ofrecer narrativa de este calibre. Más que nada porque en España un libro como Lionel Asbo sería pasto de hambrientos, envidiosos y mediocres leones. Si Martin Amis fuera español tendría una cruz en la cara. Como es de esas maravillosas islas sigue a lo suyo y acierta.

Etiquetas:

Chavs,

Lionel Asbo,

literatura británica,

Martin Amis,

Reino Unido

Suscribirse a:

Entradas (Atom)